Se encaminaron hacia un castillo inmenso, en cuyo frontispicio se leía: No pertenezco a nadie y pertenezco a todo el mundo. Estabas ya antes de entrar, y estarás todavía cuando salgas.

Denis Diderot (1713–1784)

Jacques el fatalista y su amo

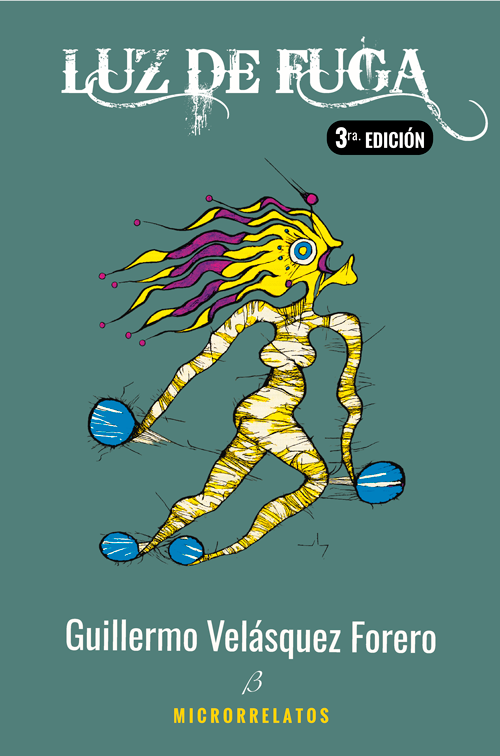

Luz de fuga, libro de microrrelatos de Guillermo Velásquez Forero (San Vicente de Chucurí, Santander, 1954) reúne una serie de textos densamente poéticos, construidos con una economía verbal rigurosa y una carga simbólica que redimensiona la experiencia del lector culto, o al menos del lector bien informado. Cada microrrelato funciona como un artefacto de pensamiento: fábulas mínimas en las que lo onírico, lo metafísico y lo existencial se entrelazan con la malaventura cotidiana. Hay en cada texto un tono oracular no exento de humor negro, que remite a escritores como Juan José Arreola, Enrique Anderson Imbert o Augusto Monterroso, referentes de la literatura hispanoamericana del siglo XX, y maestros del género.

Para Velásquez Forero, la violencia, la muerte, la ruina y el desamparo constituyen su principal materia narrativa. Textos como Caballo de Hiroshima, Condena del durmiente, El pájaro de la lluvia o La ejecución, desarrollan argumentos en los que la realidad es sometida a una rigurosa y despiadada revisión hasta quedar reducida a símbolo moral y vergonzante. Sus personajes, a menudo figuras alegóricas —un caballo que llega a las puertas del Infierno, un hombre atrapado en el sueño, un pájaro de agua, un condenado que es una alucinación de la tierra— encarnan tensiones entre lo efímero y lo eterno, entre la fatalidad y la redención.

Desde la perspectiva del reconocimiento y la memoria estética, Luz de fuga puede leerse como una descarnada poética del umbral, en la que no se sabe con certeza quién está vivo y quién está muerto; pero dadas las precarias condiciones de sus personajes, esa distinción resulta irrelevante ante la similitud —en términos de miseria— que hay entre ellos. Luz de fuga es una danza macabra en la cual los asesinos han intercambiado su rostro con el de sus víctimas, sin que se marque una diferencia palpable entre los rasgos de unos y de otros.

El libro, desde luego, dialoga con otras expresiones artísticas. Una resonancia estética y conceptual cercana a Luz de fuga puede encontrarse en Narcisos en proceso (1995–1996), de Óscar Muñoz (Popayán, 1951), serie de retratos realizados con polvo de carbón sobre agua, en los que se asoman rostros que lentamente se desvanecen a medida que el líquido se evapora. Lo que queda es una huella tenue, una traza espectral de identidad. Al igual que los microrrelatos de Velásquez Forero, que reducen la violencia y la muerte a estructuras simbólicas breves y demoledoras, la obra de Muñoz trabaja desde una poética de la fugacidad, límite entre la presencia y la desaparición. Ambas propuestas interrogan la fragilidad de lo humano y el estatuto incierto del recuerdo: en ellas, la forma se deshace y, con ella, el sujeto que aspira a permanecer. En un país atravesado por la desaparición, la desmemoria y la desfiguración moral, tanto la escritura como la imagen se convierten en campos de resistencia desde lo mínimo, lo leve, lo que apenas se sostiene.

Un gesto paralelo puede encontrarse en la obra conceptual Primera lección (vallas) (1975), de Bernardo Salcedo (Bogotá, 1939–2007). En ella, una serie de vallas publicitarias instaladas en Bogotá sustituyen el mensaje comercial por frases escuetas y tautológicas —como “Lección primera: esto es una valla”— que subvierten la función del lenguaje y la percepción del espacio público. Al igual que los microrrelatos de Guillermo Velásquez Forero, las frases de Bernardo Salcedo operan como detonantes de extrañamiento: interpelan al lector/espectador desde su cotidianidad desnudando los mecanismos de representación, poder y sentido. Ambas obras comparten una estética de la economía expresiva, el absurdo lúcido y la simbología mínima. Más que narrar, proponen un corte, un silencio o una torsión en el discurso: lo que parece claro, se opaca; lo que parece trivial, se revela inquietante. En ese juego de desplazamientos, tanto Salcedo como Velásquez plantean situaciones en donde el lenguaje ya no sirve para explicar, sino que perturba.

Por otra parte, el humor satírico —presente en textos como La bala damnificada, Plagio, El derecho a la guerra, País sin esquinas o La abstinencia— revela el absurdo de las estructuras de poder. El humor aquí no alivia: incomoda, ironiza la burocracia homicida y la retórica institucional. Velásquez Forero muestra que lo grotesco no es la excepción, sino la norma. Un país donde se demanda al muerto por dañar la bala que lo mató, donde los gobernantes bajan los índices de criminalidad decretando la eliminación de las esquinas, país que ha perdido su brújula ética, o que quizá no la ha tenido nunca.

En el plano de la desaparición y la figura espectral del ausente —tema inherente a la historia colombiana—, Luz de fuga despliega una triste constelación de fantasmas: el hombre que vuelve una y otra vez a quejarse de su asesinato (Oficina de quejas), el muerto sin cuerpo ni sepultura que anda por ahí haciéndose el vivo (Espía del olvido, La muerte ambulante), el anónimo transeúnte que sube y baja por la escalera de una casa vacía (Los pasos de los ausentes). En estos relatos el olvido se transfigura y muestra su rostro verdadero: el horror.

Los microrrelatos de Guillermo Velásquez Forero dialogan, además, con una tradición literaria que en Colombia está marcada por el duelo colectivo. Hay vasos comunicantes con La patria, poema de María Mercedes Carranza; o con La casa grande, relato de Álvaro Cepeda Samudio, en donde se recrea la masacre de las bananeras ocurrida en Colombia en 1928, crimen perpetrado por el Gobierno, en el que se ajusticia a los jornaleros que trabajaban en los campos de plátano y que se habían declarado en huelga. Esa es la genealogía literaria en la cual se inscribe Luz de fuga, voz poderosa que desde la brevedad hace visible, con precisión quirúrgica, las heridas de nuestro país.

Y es que en Luz de fuga, la palabra tiene filo. En relatos como El bozal, Golpe de silencio, El revés de la palabra o Falacia fulminante, el lenguaje además de cumplir con su primigenia función de comunicar, se convierte en arma y desde la literatura le devuelve el golpe a la realidad. Es una narrativa que no sólo denuncia la violencia, sino que expone el grado de degradación a la que ha sido sometido el ser humano en este capitalismo salvaje y periférico. En Crianza de telarañas y El éxito del hambre, por ejemplo, la inanición se convierte en mérito, y la muerte en índice de eficacia estatal, humor ácido que permea el lenguaje y devela su revés.

Luz de fuga construye una memoria que no se conforma con relatar el horror, sino que lo interroga desde sus fracturas más íntimas.

Este libro de Guillermo, es una maqueta de breves y bellos horrores, espejo fragmentado y testimonio del tiempo en el que nos fue dado vivir.

Carlos Castillo Quintero

Santa Catalina, 2025

Prólogo de la Edición Conmemorativa de “Luz de fuga”, en el contexto de ACRACIA. 3er. Festival Internacional de Literatura de Tunja – FILtu 2025

Proyecto ganador Convocatoria «Tunja, Tierra de Festivales», de la Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja

Descargue la PROGRAMACIÓN FILtu 2025: https://festivaldeliteraturatunja.org/filtu2025/