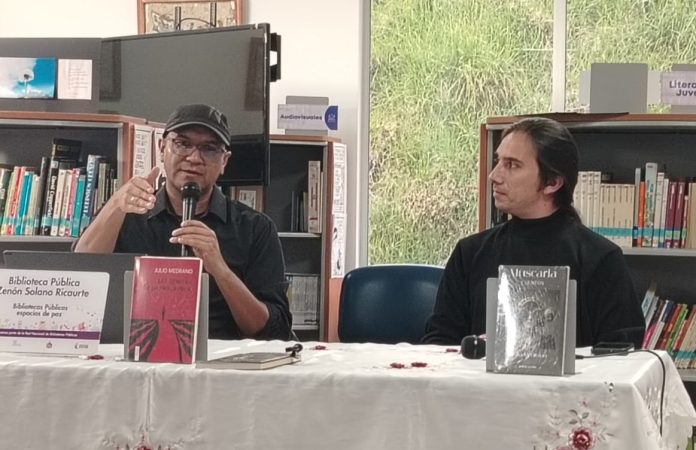

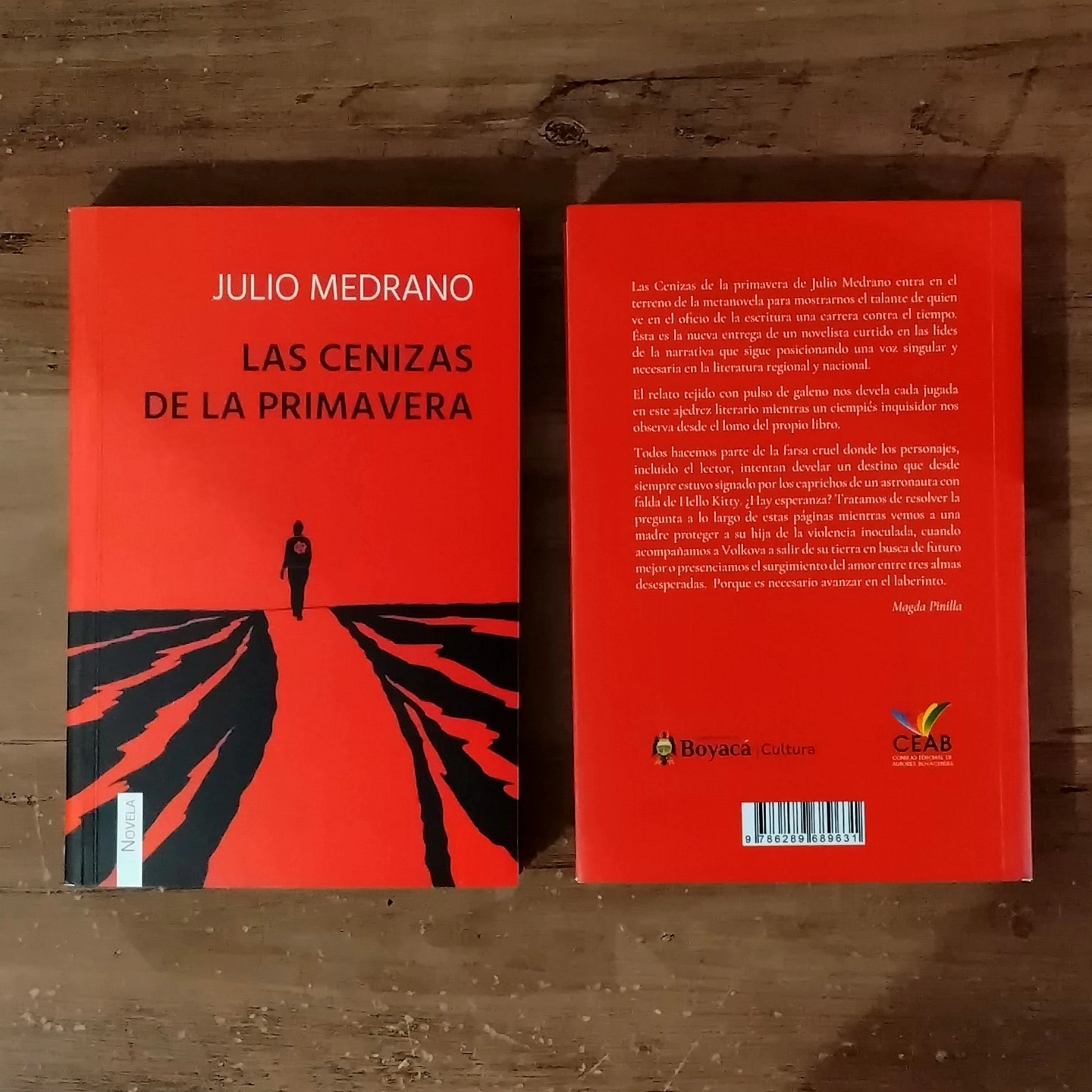

El pasado 13 de noviembre el escritor Julio Medrano presentó en Duitama su novela Las cenizas de la primavera y, el libro de cuentos Muscaria, en el marco de la Feria del Libro 2025. El escritor Miyer Pineda dedicó el siguiente texto a la literatura de Medrano.

El libro tunjano de los muertos

Si se hace una antología de cuentos de escritores boyacenses, tendrán que estar en él varios cuentos del libro Muscaria (2024) de Julio Medrano (Tunja, 1985). Muscaria obtuvo la Beca de creación de literatura de la Alcaldía de Tunja, en ese año, y fue editado por BPoetry, dirigida por el escritor Carlos Castillo Quintero. Esta conjunción de elementos hace que el libro sea un artefacto hermoso, desde la portada como umbral, pasando por el papel y una edición cuidada, capaz de ofrecerle al lector un producto cultural que cautiva. Sin embargo, al atravesar las historias de estos 15 cuentos, el lector sale golpeado. Desde el primer juego hasta el último, el habitante de la ciudad es vapuleado; se le recuerda en cada esquina, en cada callejón, en cada poste de la narración, que lo humano es apenas un montón de palabras siendo desgastadas por el tiempo, y que en ese transcurso en el que se vacía la clepsidra repleta de órganos que somos, las pulsiones estarán atadas a los acontecimientos y a las acciones de otros paisanos de la especie, y su, a veces, cuestionable, obsolescencia.

Para quienes nos hemos acercado a la literatura, sabemos que hay quienes sugieren que el escritor escribe para él mismo; en cambio, otros dicen que escriben para sus lectores. En esa oscilación, el poder de la palabra respira; en ese vaivén, el lenguaje toma el curso del peso existencial, hasta el punto en el que logra pulir las emociones humanas, deshacerlas, triturarlas. Quizás la literatura de Medrano se abre un nicho en esas dos tendencias. Escribe lo que quiere -o lo que puede-, mientras imagina a un lector aterrado frente a una literatura que rastrea lo humano, o lo que queda de lo humano, en estos laberintos selváticos de la urbe que camina, dejando a su paso un teatro de la crueldad y de lo absurdo.

Es en este escenario en el que resalta uno de los rasgos más profundos del par de libros sobre los que hablaremos hoy; se trata de la detección de un tejido, de un núcleo de sentido, de una simbólica en la que es evidente el peso de lo ético, lo estético y lo ontológico. Son tres elementos conceptuales que nos sirven como herramientas a la hora de establecer el camino hacia un proceso que nos permita comprender, un poco, ese acto deliberado que implica la lectura, y, por tanto, el reconocimiento que hace de nosotros la escritura de una obra. ¿El libro es porque somos? La dimensión ontológica es una cara de la moneda; se da en el puente que se establece entre la historia que leemos y el reconocimiento de nuestra humanidad frente a esa historia. Aquí el arte y la literatura funcionan como espejo (la poesía sería el azogue), y en él, son la sumatoria de emociones que somos, las que se reflejan.

Lo ontológico es el llanto que brota cuando vemos la película; en la pantalla está nuestra infancia, nuestros traumas, nuestros miedos y fracasos, y, en algunas ocasiones, si somos afortunados, nuestra impotencia.

Ese caudal es lo que nos hace humanos, y la negación de ese caudal, es la que nos hace inhumanos. O si prefieren, en términos políticos e ideológicos, progresistas o fascistas. Esta es la razón por la cual, el fascismo, o los totalitarismos, para ser exactos, detestan la literatura y el arte, porque es un espejo de su monstruosidad. No olvidemos que el listado de obras prohibidas en la Florida, ya supera las 2300; Texas ha prohibido más de 1700 libros, Tennessee más de 1600. No es gratuito que desde la Florida se planeen los ataques a Colombia, a Cuba, a México, a Venezuela. Borges lo decía, la falta de imaginación es lo que mueve al hombre a la barbarie. Estas personas, republicanos en su gran mayoría, no soportan la imaginación -porque no la tienen- y, por tanto, quieren contagiar su estupidez a los demás, sobre todo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Es decir, los futuros obreros explotados o los futuros soldados.

Y no solo se prohíbe la literatura; la ciencia y la ética están proscritas. El propósito es no verse, no mirarse en un espejo, no imaginar, no pensar. Así que mientras nos llega nuevamente esa peste ideológica, pregonada por la extrema derecha y por la extrema izquierda, podemos acercarnos a obras como Muscaria o como Las cenizas de la primavera (2024); para sentirnos vivos, para indignarnos, para comprender que la lectura es un acto ético en el que nuestra autonomía nos permite sentir algo de rabia, frente a los acontecimientos atroces por los que atraviesan una buena parte de los habitantes de nuestro país.

Entre las muchas conclusiones que quedan a la hora de leer a Julio Medrano, está el problema de lo ético, no en el sentido de sugerir que hay lecciones éticas en su obra, aunque las haya, sino en el sentido de pensar la literatura y el acto de lectura, como posibilidades subversivas en tiempos en los que podríamos llegar a nuestro fin en cualquier momento. Ya sea porque se nos viene encima, como en el Primer juego (cuento con el que abre Muscaria), una adolescencia y una juventud, ateridas, aplastadas e inmovilizadas por un sistema que solo buscará explotarlos y volverlos consumidores de su pobreza y su fracaso. Estos niños y jóvenes, en su finitud, apenas tendrán tiempo para trabajar, sufrir, afectar a los demás y enfermarse; esa pareciera ser la consigna neoliberal para los niños que sobrevivan al reclutamiento y a los bombardeos.

En cuanto al elemento estético, están las imágenes, las aves que descienden para llevarnos hacia el cielo, hacia la noche, hacia otras dimensiones en las que la utopía sea posible, porque no es justo que un bebé sea destrozado contra un muro por su madre, o que un par de niños mueran en manos de su padre, quien los ha besado antes de quitarles la vida, o que otro bebé muera porque alguien dijo que las vacunas son peligrosas.

En Estados Unidos, en varios estados, se ha prohibido hablar del cambio climático, y el terraplanismo se impone, o los antivacunas; o el movimiento MAGA ha ensalzado a un convicto pedófilo, capaz de quemar el mundo por ocultar su monstruosidad. En este caso nosotros somos el espejo, y por tanto, querrá destruirlo, silenciarlo.

El libro tunjano de los muertos. Así imaginé un ensayo en el que abordaría, además, la obra de Julio Medrano, mientras caminaba las calles de Tunja, mi ciudad. Ese poeta del Pasaje de Vargas por el que pasé tantas veces. Esas calles, barrios, frío, perros, lluvia. Esa Plaza de Bolívar y la luna y la noche. Ese Bosque de la República. Esos caminos invisibles que han tejido millones de pasos, millones de historias, millones de muertos. Ya con atentados para que suban los votos. Algún día nos sentaremos, mis fantasmas y yo, a escribir el libro tunjano de los muertos; y allí estará el último juego, es decir, el último cuento del libro Muscaria, y el rostro de Angie al llegar al terminal de Tunja, rodeado de burdeles y de llovizna. Por ese barrio, por esa casa, pasé tantas veces durante mi infancia. Era la ruta que seguíamos para subir al centro desde el Jordán. Por eso nos conmovió tanto la historia de ese profesor de matemáticas que se cansó de todo, y que decidió irse para siempre, llevándose la belleza por delante. Así que, antes de que esa bestia desde el norte ordene bombardearnos, o antes de que las bestias locales, regresen al poder y decidan destruirnos, leamos, escribamos, sigamos la senda de Julio Medrano y de otros tantos, y hagamos de la palabra una oportunidad para demostrar que podemos ser humanos todavía.

Miyer Pineda

noviembre, 2025

Excelente presentación nos reta a leer los cuentos.