1

Aún recuerdo su sonrisa, sus labios finos, su boca esculpida por un antiguo griego, generosa como un árbol, la misma que besé en su última noche, allá, en la Funeraria San Francisco de la ciudad de Tunja. El beso era para mi mamá, pero lo recibió la muerte. Esos labios yertos, de color violeta, rígidos, ajenos, que suplantaban a los que yo había amado y que en el segundo que duró aquel ósculo luctuoso me hicieron sentir el poder de la guadaña. Había llegado la hora de la siega y ella fue parte de la cosecha. La velaron sus hijos, sus nietos, algunos de sus hermanos, unos sobrinos, y la que nunca quiso ser su cuñada.

El que había sido su marido no estuvo a la altura del funeral: esa muerta fue demasiado para él, así como lo había sido la mujer.

¿Dónde quedaron sus sueños, sus ilusiones que eran grandes y luminosas como una pirámide de oro puro? ¿Para qué tanto sufrimiento, para qué todo ese trasegar? ¿Quién recuerda hoy sus bellos ojos negros? ¿Quién le lleva un ramito de flores silvestres a su tumba?

«Y un pájaro cantó, delgada flecha / Pecho de plata herido vibró el cielo, / se movieron las hojas, las yerbas despertaron… / Y sentí que la muerte era una flecha que no se sabe quién dispara / y en un abrir los ojos nos morimos» Octavio Paz.

2

No sé si mi amigo Pablo Montoya Campuzano había ido antes a Duitama, seguramente sí, en alguna de sus correrías como piccolo de la Sinfónica de Vientos de Boyacá, o con su grupo de serenateros. El caso fue que ese día llegó a mi escritorio en la Fundación Antonio Puerto, a buscarme, a despedirse porque se iba a estudiar a París. Fuimos a mi casa y tuvimos la fortuna de encontrar un almuerzo pródigo. Le entregué, como regalo, el machote de mi poemario “Burdelianas” que estaba próximo a salir. También le deseé toda la suerte del mundo, aunque estaba seguro de que no la necesitaba porque en la disciplina de Pablo no cabe el azar.

—Cuando sea premio Nobel de Literatura, no se le olvide que fuimos amigos —le dije— y por mí no se preocupe, ya tengo el mío.

En ese momento entró mi hija Natalia, gateando, segura de que el premio al que estaba aludiendo tenía que ver con ella. Era ella.

Uno de los días más alucinantes de mi vida fue el de su nacimiento. El citador de la oficina de Telecom, en Cerinza, fue hasta mi oficina a avisarme que tenía una llamada. Trabajaba yo como gerente de la sucursal de la Caja Popular en ese municipio, y a esa hora precisa estaba entregando mi puesto. La mujer que me iba a remplazar detuvo el conteo de los dineros cuando el muchacho dijo que era urgente, porque había nacido mi hijo. Dijo “hijo”, pero ya sabía yo que era una niña. Cuando finalmente llegué al hospital de Duitama, a verla, me di cuenta de que no tenía un regalo para ella, y me devolví. En una miscelánea conseguí un elefante azul del que pendía una cuerda; al jalarla emergía una melodía, un bálsamo, que durante años fue la única manera de que Natalia se durmiera. Di el nombre de la mamá, pregunté en qué habitación estaban, y la enfermera me respondió que no, que ya no estaban. Les habían dado salida y se habían ido para la casa de los abuelos. Finalmente la vi, ahí estaba mi primera hija, crespita, bella. Había nacido grande, con buen peso, pero aun así me cabía en el antebrazo.

Dos años después nació mi hija Catalina y mi vida fue entonces, ahora sí para siempre, un feudo habitado por mujeres. Catalina es alegría, y por razones que no vienen al caso, ella y yo hemos tenido que renacer varias veces. La primera fue en Duitama; la segunda años después en una casa del barrio Capitolio, en Tunja, en la que en lugar de sala teníamos una pequeña cancha de basquetbol. Allí, conmigo, Catalina aprendió a escuchar a Joan Manuel Serrat y se convirtió en una dedicada lectora, una que ha leído todos los libros de Saramago, y me los cuenta. La última vez que volvimos a nacer fue este año, en una cabaña en Villa de Leyva a donde llegó con sus amigas que son como soles, y con su manera de jugar “síguela, síguela”, travesura que exige concentración, armonía, y toda la alegría de vivir que tiene Catalina a pesar de que aprendió, desde muy temprano, que la tristeza hace parte de este viaje.

3

«He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz», el verso es de Jorge Luis Borges. Con todo el respeto que el taumaturgo mayor se merece, me atrevo a cambiar la última parte: «He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he amado». Porque la vida vale la pena si se tiene la fortuna de conocer el amor verdadero.

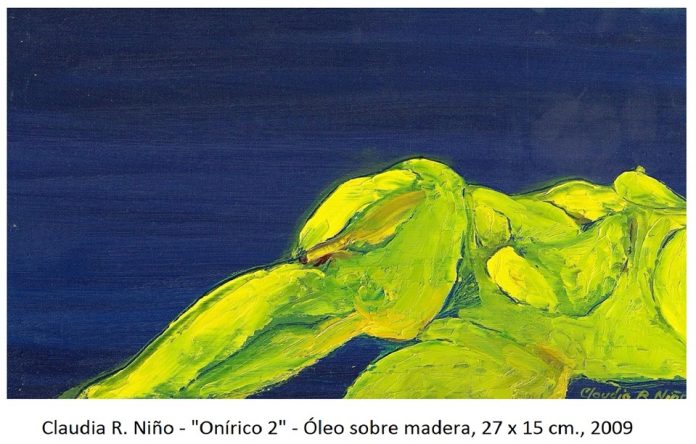

Hace años pasé varias horas preparando un video para Claudia R. Niño. Sé que a ella le gusta que le lea, y quería que al menos tuviese un poema en mi voz para que lo escuchara cuando quisiera. El poema es de Borges, el video está disponible en YouTube, y es para ella, la mujer que hizo posible que yo no cometiera el peor de los pecados. Dice:

El amenazado

Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir.

Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz.

La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre

es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes: el ejercicio

de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras

que usó el áspero Norte para cantar sus mares y sus

espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca,

las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre,

la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal,

el sabor del sueño?

Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.

Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se

levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que

miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz.

Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz,

la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo.

Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.

Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.

Ya los ejércitos me cercan, las hordas.

(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto)

El nombre de una mujer me delata.

Me duele una mujer en todo el cuerpo.

(De: El oro de los tigres, 1972)

* * *

Carlos Castillo Quintero

Escritor