Por | Álvaro Neil Franco Zambrano

A la memoria de Teresa de Jesús Zambrano, mi madre

Con flores

Te llevaste mi tristeza

Con colores

Vicente García

Monsieur Periné

Quién iba a pensar que las flores fueran inteligentes; yo siempre pensé que eran sensibles, por su forma de besar a las abejas y enloquecer con su perfume las alas de los colibríes. Aunque, pensándolo bien, la sensibilidad también es una forma de la inteligencia.

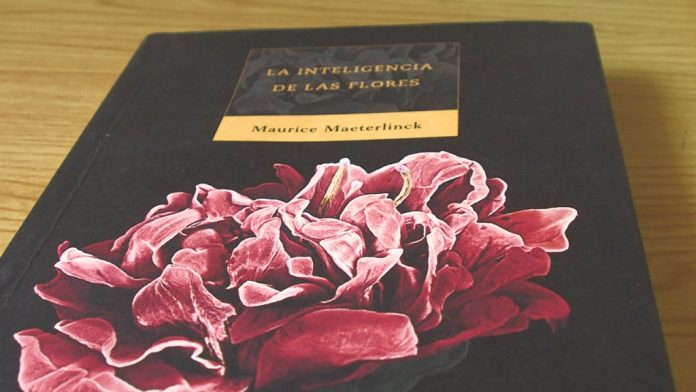

Este hermoso libro, La inteligencia de las flores, del escritor belga, Maurice Maeterlinck (Gante, 1862- Niza, 1949), abre su universo de formas, aromas y colores, con una hoja de helecho (tengo en lo más hondo de mi ser; imágenes de helechos gigantes compartiendo su humedad y su sombra con mi mirada de viajero) movida por el aire de los sueños y una raíz café parecida a la barba de un chivo, que controla su deseo de vuelo. En la parte derecha de la tapa, una flor carnívora con forma de araña va cayendo en picada. Así son las flores, buscan con desespero un racimo de luz que las libere de la sombra cavernosa que las ata a la tierra (Como le pasó a Sócrates con sus discípulos), o terminan alfombrando con sus pétalos caídos el silencio y la algarabía de las calles.

Recuerdo como si fuera ayer, la pasión por el vacío que lleva la flor de un día en sus nervios de acero; su corta vida mecida por la intensidad del peligro. Parece un niño montado en un columpio, embadurnándose las manos con el color azul del cielo (Única forma de alcanzar la eternidad). Su antifaz es similar a una mariposa tigre escapada del alba y del viento violeta que acaricia la raíz de los días. Sus hojas lanceoladas siempre están dispuestas a luchar contra el tiempo. Mi madre las sembraba en el centro del patio, con la esperanza de que su visita no fuera como la de un médico, sino como la de las libélulas que aterrizaban sus colores en las paredes de la casa. Según Maeterlinck, la existencia de las flores es posible gracias al sueño de volar que comparten con los hombres, y a su rebeldía que les permite romper las cadenas que las atan a la tierra, y convertirse en ringletes movidos por el hambre de vida.

Hay flores cuyo árbol genealógico se remonta a la época de los caníbales, es decir, a la era de las flores carnívoras. En este sentido, Maeterlinck nos revive el mito griego de Cronos devorando a sus hijos, cuando se refiere al sedentarismo del tronco paterno que se come sin ningún tipo de piedad las semillas que se reúnen a su alrededor, para escuchar sus historias de vida. Tal vez las únicas semillas, que logran escaparse y salir ilesas, son la de sámara, porque está protegida por Dios; y la de salsifí, porque su espíritu guerrero, de pétalos y hojas con forma de lanza, nunca se vence ante la adversidad. Además, sus anteras tienen alma de antorcha que enciende las marchas donde se respira el fragor de la lucha.

Siempre me han gustado las formas y los nombres de las flores, por ejemplo el corazón sangrante de los anturios donde palpita el recuerdo de mi madre. La corona de Cristo que guarda la esperanza de salvar a la humanidad. La cuna de David mecida por las canciones de piratas que me descubrieron el tesoro perdido de la infancia. Las suculentas, tan parecidas al repollo, siempre me despertaban el deseo de prepararme una ensalada. El azahar, hélice blanca girando alrededor del sol. Las cayenas rosadas, amarillas y rojas, moviéndose al ritmo del carnaval de Barranquilla. La orquídea blanca, manchada con puntos vinotinto, parecida a la zapatilla de una reina extraviada en el barro. La flor filamentosa del clavellino, semejante a un helado de mora con leche, a un pájaro extraviado en la luz. La inmensa Dalia, pariente lejana del pez globo.

Maeterlinck nos presenta en este libro una noche infinita de historias sobre la persistencia de las flores para prolongar su destino; es así como echa mano (al igual que mamá cuando cogía las hojas de yerbabuena con las que preparaba el agua de panela) de un lenguaje poético que, parafraseando a Juan Manuel Roca, agrega más belleza a la belleza. En las noches 25 y 26, nos cuenta el relato de la adormidera, cuya cabeza esponjosa está llena de sueños y de ideas ingeniosas que le posibilitan esparcir sus semillas oscuras por los confines de la tierra.

También nos relata la epopeya de un árbol ancestral que salva con su hazaña la vida de su tribu: “ Yo no olvidaré nunca el admirable ejemplo de heroísmo que me daba el otro día, en Provenza, en las agrestes y deliciosas gargantas del Lobo, embalsamadas de violetas, un enorme laurel centenario. Se leía fácilmente en su tronco atormentado y por decirlo así convulsivo todo el drama de su vida tenaz y difícil. Un pájaro o el viento dueño de los destinos, había llevado la semilla al flanco de una roca que caía perpendicularmente como una cortina de hierro; y el árbol había nacido allí, a doscientos metros sobre el torrente, inaccesible y solitario, entre las piedras ardientes y estériles”.

Nos habla de la historia de amor de la Vallisneria, una planta acuática cuya cabellera marciana es arrastrada por el río: “Toda la existencia de la pequeña planta trascurre en el fondo del agua, en una especie de semisueño, hasta la hora nupcial en que aspira a una vida nueva”. De las plantas parásitas que asfixian con sus barbas la tranquilidad de sus vecinos: “el tallo de cáñamo, de lúpulo, de alfalfa o de lino”. De las plantas espinosas que se arman contra la inclemencia del desierto, de las flores que expulsan a sus enemigos con el olor podrido de sus vísceras. De la risa macabra de las dioneas que adoran a Dionisios. De la utricularia, planta carnívora que vive en el agua y semeja una bandada de garzas amarillas, alimentándose de los peces que se retuercen en el lodo. De las nepentas, parecidas a un colador de café. De plantas expertas en el tiro al blanco, como el tártago o higuerilla, estrella de siete u ocho puntas que revive el Big Bang, cuando explota sus balas para proteger los caminos; como la Orquídea Americana que practica el lanzamiento de disco.

En mi aldea a la flor del Tulipán africano la llamamos La Miona, porque cuando éramos niños jugábamos a pintarnos la cara con sus chorros de candela naranja. La gente del barrio decía que el árbol, de Pedro Hernández, escupía a quien no le pedía permiso para bajarle un pedacito de sol.

Maeterlinck, nos comparte algunos apuntes asombrosos, como por ejemplo cuando habla del olor desagradable de la ruda. (Planta que en la infancia la espolvoreábamos junto con una mínima llovizna de sal sobre los huevos cocinados). Ruda porque, como la Mantis Religiosa, es una amante mortal, aunque más pagana que creyente y mucho más liberal, pues hace el amor hasta con los integrantes de su propia familia (los números primos), que se desempeñan como militares en uso de buen arrimo: “A la hora conyugal, obedecen a la orden de la hembra que hace, al parecer, una especie de llamamiento nominal; uno de los machos se acerca y toca el estigma; luego vienen el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno, hasta que ha pasado toda la fila impar. Después, en la fila par, viene el turno del segundo, del cuarto, del sexto, etcétera. El amor a la voz de mando”.

Flores hay que hacen duchar a sus amantes antes de tener relaciones, como por ejemplo la orquídea Coryanthes macrantha: “La abeja encuentra allí un baño inesperado; moja concienzudamente en el líquido sus bellas alas diáfanas, y, a pesar de inmensos esfuerzos, no logra emprender de nuevo su vuelo. Aquí la espera la astuta flor. Para salir de la taza mágica, no existe más que una sola abertura; el canal por donde se va el agua sobrante del depósito. Tiene apenas la anchura necesaria para el paso del insecto cuya espalda toca desde luego la superficie pegajosa del estigma, y después las glándulas viscosas de las masas de polen que la esperan a lo largo de la bóveda”.

Flores hay, como la salvia, que le pintan una suerte de antifaz amarillo a sus amantes que vuelan (Como en El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela). Otras que los embriagan y les ponen los cachos, sin que estos se den cuenta: “(…) de modo que, cuando el insecto se separa de la flor, se las lleva, y con ellas los dos tallos que sostienen y en cuyos extremos se hallan los paqueticos de polen atados. Tenemos, pues, el insecto coronado con dos cuernos rectos, en forma de botella de champaña”. La polinización debe ser similar al estallido de un juego pirotécnico. También hay flores que ante la ausencia de amantes, se complacen a sí mismas. A esta clase de goce pagano, Maeterlinck lo llama autofecundación.